樹木医ブログ

天草宝島の「兜梅」再復元と梅実エレジー

令和2年1月6日

県指定「兜梅」は、2000年6月に枯死寸前まで衰退しましたが、土壌改良(盛り土除去)・葉面散布・接木などの治療により復元することができました(HPの施工例)。ところが2018年~2019年になり、植栽基盤(粘土質)の排水不良などが原因で再び衰弱し、加えて杉の根進入による新たな障害などが重なり、多数の枝枯れが発生しました(写真-1)。夏場の高温・乾燥・強光から「兜梅」を守るために早急に寒冷紗を張り(写真-2)、葉面潅水して夏を越しました。粘土層の硬度は山中式で「35」を計測(写真-3)。この数値は根系発育が困難な値です。暗渠排水の掘削中に停滞水が流入(写真-4)するような状態でしたがコルゲ-ト管で雨水層に集めてポンプアップして域外に排出しています。治療は土壌改良(暗渠排水工・エアースコップ)・葉面散布(活力剤)・杉根除去(写真-5)・乳酸菌混入などです。土壌分析では、EC値が低くて肥効がなく、有効態リン酸は欠乏、交換性塩基(石灰・苦土・加里)のバランスが崩れている土壌です。幹にはオオイタビカヅラが巻き付き、枝には蘚苔類が着生していたので除去(写真-6)しました。

老々介護の始まりですが、元気に回復していく様子を楽しみながらの治療です。

中国では、娘が嫁ぐときに梅苗を持たせ、実を成らせて妊娠時の食用にさせていたそうです。梅は、奈良時代前に薬木・鑑賞用として日本に持ち込まれ、 梅実は薬用(梅干など)として栽培・収穫されていました。「兜梅」の開花時期は2月初旬で、花色は濃い白で大輪の一重咲きで、花弁は厚みがあります。司馬遼太郎も感激するほど美しい「老梅」ですが悲しい天草伝説(エレジー)があります。それは天草合戦(1589年)で、木山弾正の妻「お京さん」が20人位の騎馬隊で突入する際に、この梅の枝に兜を取られ、女性であることが判り討ち死にしました。「お京さん」の辞世の句が「花は咲けども実は成らせまじ」です。事件後に梅実は成りません。なぜ梅の木を伐らないで、梅の実にこだわるのか? それは「兜梅」の梅実は品種改良(豊後系)された大粒で貴重な薬木と考えられ、その重要な役目を阻止する「実は成らさせない」ことで怨念を晴らしたのではないか。樹齢500年の「兜梅」は、それらの苦難を乗り越えて現在もなお“天草の宝物”として生き続けています。

八代の宝「臥龍梅」の復元へ!

令和元年12月20日

1640年ごろに細川忠興公が「八代から百花の魁となる人材出でよ」と念じて植えた樹令400年の老梅です。 11月に 復元工事は無事完了しましたが、これからの養生管理次第で樹勢が回復するのか、衰退するのかの大事な時期に来ています。養生管理で大切なことは、細根を増やして根力を強くすることが重要で、このことが樹勢回復へと繋がります。さらに土壌改良・腐朽部処理・日照不足・透水性・メタセコイア根の進入根切断・病害虫防除などの年間管理へと続き、元気になっていく姿を愉しみながらの老々介護になります。

梅は中国原産で薬木・観賞用として渡来しましたが、野梅は一重の白花小輪です。臥龍梅は淡紅色の八重咲で、開花時期は3月頃になり遅咲きです。果実は5月下旬に大玉が成ります。開花後に樹勢を診ながらの軽剪定になりますが、2年~3年後に根力が強くなれば強剪定する計画です。腐朽部のウレタン補填はしないで防腐剤を塗布するだけのありのままの老樹の姿を維持できるようにします。道路や参道からも臥龍梅が見やすくなり、歴史を感じさせる老梅を復元でき八代市民の多くの人々にも観賞していただきたい。

樹勢衰退した主な原因は、排水不良(停滞水)・土壌固結(玉砂利敷き詰め)・土壌硝酸態の不足・日照不足・風通し悪化・メタセコイア根の障害などではないかと考えています。臥龍梅は植樹後380年が経過して、環境変化によく耐えて生き延びてきたなと感心しています。養生管理のバトンは確かに受け継ぎました!

樹木医5期会 研修会

令和元年12月7日~8日

樹木医5期会は、平成7年度に初めて実施された樹木医(農林水産大臣認定)試験に合格した者達です。毎年、集合して情報交換してスキルを高めるような努力をしています。今回は国忠氏の幹事で研修しました。次回は広島です。

溝口氏(広島)・柳井氏(島根)・国忠氏(岡山)と今村の5期生4人の勉強会です。運よく原田氏(樹木医)が醍醐の桜を治療されていたので見学しました。伝説のある桜で、1000年の時代を生きてきた勇姿に感動し、パワーを頂きました。

令和元年度 九州地区樹木医講演会(西日本短期大学5F)

第17回 サクラ保全管理講座

親子で「緑育」しています。

熊本県指定「臥龍梅」の樹勢回復スタート!

令和元年7月15日

1640年頃に細川忠興(三斎)公が「八代から百花の魁となる人材出でよ」と念じて植えた梅の木です。樹齢380年で、樹形が龍のような形であることから、臥龍梅(がりょうばい)と云われています。2月中旬に薄紅色の八重の花が咲き6月に結実します。近年は樹勢が衰退して分枝も枯れ始めており、暗くて存在感も薄れていました。

臥龍梅は、昭和57年に熊本県指定天然記念物に平成29年に国史跡に指定されるなど、文化財としての期待感が高まっています。しかし、問題も浮上しました。臥龍梅の樹勢回復には土壌改良(暗渠排水工など)が必須ですが、埋蔵文化財の規制もあり土壌掘削については深さ7㎝までしか許可されませんでした。その範囲内での厳しい治療になります。

風通しや見透しを良くするため高さ1.2mの生垣(ウバメガシ・ヒラドツツジ・サツキなど)は、切り詰め剪定しました(写真 前後)。根元周辺には、排水不良の場所に生育するネンジュモ(写真-1)が発生し極めて状態が悪化しています。さらに、コスカシバ(写真-2)、タマタカカイガラムシ(写真-3)も寄生しています。加えて枯れ枝も発生しており、衰弱枝には蘚苔類(ウメノキゴケ・写真-4)も付着しています。ウレタン・鉄筋棒(写真-5・6)の除去と腐朽部処理を加工し、樹体を強固にして鑑賞価値を高めます。

2011年に土壌分析、長谷川式土壌貫入試験を実施していますので、それらの資料を参考にして作業(エアースコップ)を使用し、根系を傷めない方法で樹勢回復を行います。

1999年にM樹木医さんが施術され、当時は樹木医の創世期でウレタンの施工は普通に実施されていましたが、劣化が早いので最近では雨水が溜まる空洞部以外等での使用は控えています。杉丸太支柱をしたいのですが、7㎝の規制に苦心しています。

11月15日が竣工ですが、樹勢回復はこれからがスタートです。養生期間は5年以上の時をかけ、植えた三斎公の思いを現在に伝えるため原形に復元できるように努力します。

「クスベニヒラタカスミカメ」とダルマさん樹木医

樹木診断研究会

日本には、農薬取締法という厳しい規制があり法令順守しなければなりませんが、殺虫剤で「クスベニヒラタカスミカメ」に使用できる農薬はほとんど登録されていない事も問題です。やむを得ず殺虫剤(エトフェンブロックス2000倍液)などを動力噴霧で散布すれば飛散(ドリフト)により、天敵や益虫などへの悪影響が出る可能性を指摘され、農薬散布を躊躇している自治体・会社・樹木医らもいます。そのために関西では大繁殖して、1本のクスに10000匹の「クスベニヒラタカスミカメ」が加害(マスアタック)して飛び回っている木もあるそうです。クスノキを守るために「クスベニヒラタカスミカメ」の防除対策をしないのが今回の対策の一つで、アブラムシ類、アザミウマ類の防除を目的とした散布はいかがでしょうか? アセフェートなどの散粒時期は梅雨前と秋雨前線前の孵化した幼虫に2回散粒することも重要です。クスノキ天然記念物の文化財等を守るために、「ダルマさん樹木医(手も足も出ません)」にはなりたくありません。 やる気のない人はできない理由を言い、やる気のある人はどうしたらできるのかを考えるのです。

葉の表裏の吸収痕や種子、青軸に黒班ができ、そこから炭疸菌を検出したとの報告もあります。激しい落葉(7月と11月ころ)と黒班化は炭疸菌の特徴で、目視できる鑑定方法です。この炭疸菌の殺菌剤散布はスルーしても大きな問題はないと考えていますが・・・。

現在、熊本市内で熊本市動植物園・熊本河川国道事務所・熊本大学などの協力を得て、4ヶ所で試験防除を実施しています。12月に報告書を提出してそれぞれの機関と共有したいと考えています。

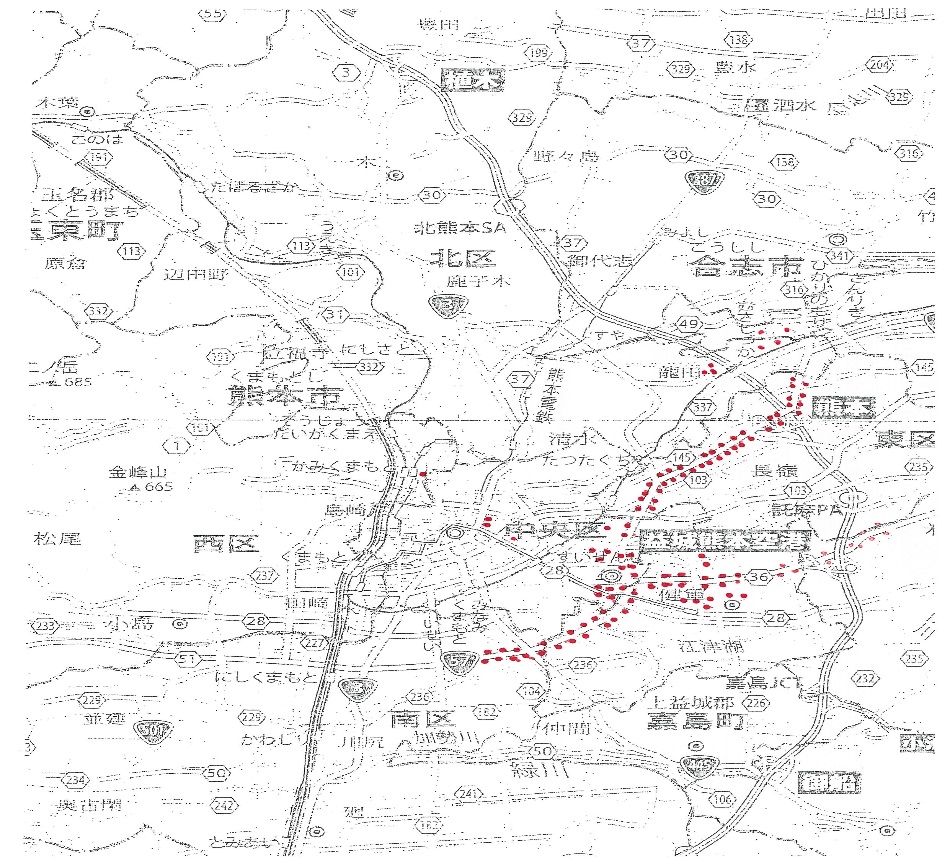

クスベニヒラタカスミカメの移動と繁殖力の恐怖!!

2019年7月に発生したクスノキの異常な落葉木から採集された昆虫(写真)は、伊丹市昆虫館の長島氏より、クスベニヒラタカスミカメであると確認されました。熊本市に於けるクスノキの被害(罹病)木を赤い点で地図に落としました(図-1)。この発生分布図から、高速道路のインターチェンジ(熊本・益城)を基点として、東バイパスや第2空港線を主軸としたクスノキ街路樹を加害し、県庁周辺、光の森、健軍地区、上熊本駅周辺、さらに大江地区へと市内中心部へと侵入していることが読み取れます。さらに移動手段として、自力飛来だけではなく運搬車両等に便乗している可能性があり、幹線道路や人の集まる場所に被害が発生している傾向にあります。

クスノキは常緑樹ですが、4月に新芽と交代する落葉が自然現象にあります。さらに7月と10月に落葉するクスノキ炭疸病(アザミウマ・アブラムシ・ダニなどの媒介)の病的な落葉も発生しています。このような状態に加え、クスベニヒロタカスミカメの加害が重なり多量の落葉が起こり、クスノキの樹勢衰弱化が診られます。被害地域は国道・県道・市町村道の街路樹や、公園・河川・民有地などに及び、どこから防除したら良いのか解からないのが現状と思われます。このまま放置すれば、生態系にも悪影響がおよぶ可能性もあり、県木クスノキを守るために早急な防除対策が求められます。