樹木医ブログ

思うがままに! 雑談です

山城の桜(やまんじょのさくら) 樹齢140年推定(天草市河浦町) 3月中ごろに紅色の花を開花させる。詳しい事は現在調査中です。ツクシヤマザクラの可能性もありますので、勝木俊雄氏と開花時期に見にいく予定ですが、「一心行の大桜」との関連性がどうなのかも分かるかもしれません。いつ頃に誰が植えたのかも不明です。

兜梅 樹齢500年 天草市本渡町 排水不良で樹勢衰退していますので、頑張って治療しています。溝を堀り乾燥しやすくできれば、回復の兆しが見えるでしょう。熊本県指定天然記念物で2月初に開花し大輪で白色です。伝説があり、花は咲けども実はならないとの都市伝説があります。樹形は臥龍ですが、先代の住職が枝先を少しずつ伸ばした結果です。残念ながら土壌の加湿や高温・日照り・杉根の侵入などで衰弱した先端が枯死しました。元気になれば再度チャレンジできますので、楽しみです。

熊本市学校緑化コンクール 白川中学校 私は20年位前から、毎年審査員しています。白川中学校の創立は県内でも古い学校です。道路沿いの陽光桜は綺麗で評判が高く、市民からの問い合わせが多いそうです。正門の通りには、チハラザクラも植えられています。

白ゴンズイが 西原村の法面に生育しています。基本種のゴンズイの実は紅色ですが、本種は実が白色ですから珍しい品種です。県内の山地に自生している常緑中低木。名前の由来は魚のゴンズイから引用していると云われており、魚のゴンズイ同様に沢山生育している。

ニッケイ(クスノキ科) シナモンの香りです。中国原産ですが、薬木として植樹されています。葉での見分けは、3行脈の分岐点がクスノキ・シロダモなどは分岐角度が同程度に分かれているのが少ないの比べて、ニッケイは分岐角度は同程度であることで区別できます。

クスノキの幹枝を粉砕して煮込み、蒸発させて蒸留した液体を濾過したものがカンフル剤。

ヒメシロダモ(クスノキ科) シロダモの矮性種と思われます。立田山(標高152m)に1本だけ発見しました。樹高8m・幹周1.0m・枝幅10mです。全国でも少ない貴重種です。

モッコクハマキムシとの戦争!

令和6年6月から令和7年8月まで続く!

ハマキムシはしっこく生きています。この生命力には脱帽ですね。当然ですが、今年もハマキムシがまだ継続して発生しますので私の完敗です。原因が判りそうで分かりません。温暖化高温対策の葉水潅水かもしれません。展着剤はしっかりと混入しまして、農薬も変えましたが、観察して対策を見つめなおして、最初から治療しハマキムシ退治を丁寧に続けます。どこかに私が気付かない落とし穴があるはずです。大きな反省ですね! 新芽の出方が待ち遠しく、それを診て対処します。今年こそ駆除して、健康なモッコクにします。去年からハマキムシとの団体戦(総力戦)になっています。失敗は自分を育てる母親です。

以上

熊本県指定天然記念物 寂心さんの樟

令和7年1月11日

県指定から国指定への格上げをお願いしてます。北迫住民の方々が毎月清掃などで御神木を清めています。乾燥や通洞組織の腐朽化による通水不全による樹勢の衰弱もあります。盛土を除去して通気を改良し、根元が擂り鉢状で貯水され、排水は下段の駐車場排水溝へとながしています。高温・強光・乾燥での養生管理は丁寧な潅水を心掛けました。朝早くから潅水しますが、時折黒ヘビが外出して根元周辺で小さな虫を食べているカエルを追いかける姿は自然生態的です。食物連鎖の頂点にヘビがここでは頂点かな?

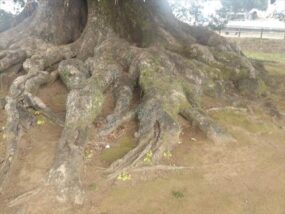

地山が浅い場所にありますので根系が深い土層に入りにくいので塊根状態になり浮き上がっています。それらの根系の形や姿が面白い形になっています。但し、根系にのって転ばないように・・・。

幹周は土壌改良工事により17.1mに環境省から変更されています。地盤が低くなり計測位置が低くなり、幹周が大きくなっています。ピカス診断では、空洞・腐朽部が約70%あります。樹高30m・枝張り50mありますので、規格形状は国指定のクスノキ22本では、最大クラスです。

根系については、塊根で芸術的な形になっています。何回見ても、飽きることはありません。人の踏み固めによる土壌については緊密化現象がありますがオーガーによる掘削で充分解消できると思われます。

熊本県指定天然記念物 寂心さんの樟(1)

定期診断 令和6年12月10日

立会人 熊本大学 理学部教授 副島顕子氏

ゴンドラ内(左から副島先生・中央は社長) 熊本大学から見学者2名

熊本県天然記念物 臥龍梅(八代市)

総合診断 令和6年12月13日

樹齢400年とされ、2月上旬に紅混じりの綺麗な八重咲で花数は多い。

定期診断 来年の花芽は多く有り、健全である。樹勢衰退(蘚苔類の動き)については、国指定なので7㎝以上の掘削は禁止されていますので、土壌改良の方法は限度があります。困難な管理をともなう養生です。時間をかけて丁寧な治療を心掛けています。5年前に隣接するメタセコイアの支持根が本株の真下まで侵入していましたので取り除きました。蘚苔類が枝に付着していますが、樹勢回復すれば消滅すると思います。診ているようで診ていない、診ていないようで診ています。

「国指定天然記念物 下城の大イチョウ」の安全対策(案)

大イチョウは雌木なので、樹形が横披性になる性質があります。6月に、種子が多く結実して地上に種子が落下しています。大枝が折木・割けて落下したのは種子の重さと雨や風による外的要因もあると考えられます。加えて、イチョウの材質は柔らかくて雨風の影響が多くあり受けやすい危険な状態でもあります。特に、冬場の積雪の重みなどによる枝折れも心配ですから、早めの剪定(切断)が安全性を高めます。

写真-2は、約15年前に宮崎哲夫さんが撮影された大イチョウです。赤い点線の大枝が今年の5月7日に枝折れして落下(消失)しています。まだ西側上部に3本くらいの落下の可能性の高い枝が残っていますので剪定して安全性を高めることが優先ではないかと思われます。11月になり、種子は落下しており現時点に於いては荷重的に耐える状態と考えられますので、冬場に剪定整枝されることを勧めます。切断面には殺菌剤・人工樹皮を塗布します。

現在のところ樹勢は弱くはないが、健全な力強さは診られない。これらの原因は5月・6月の乾燥による日照りに左右されています。これらの原因として、約20年位前に樹勢回復を目的とした土壌改良の施工が原因の一つと考えられます。この工法は、根元周辺を放射線状に掘り空気管を埋設して強制通気をする仕組みです。観光客の踏み固めによる土壌の緊密化を防ぐため根系に定期的にコンプレッサーで酸素を送ることで樹勢を回復させる効果があります。当時としては、斬新で画期的な治療方法でした。しかし継続的に送風することで根元が乾燥して一部が落葉して樹勢が衰弱するようになりましたので、この工法は5年で中止した経緯があります。

5月初の乾燥期に十分に水分補給をします。この時期の生育が秋の紅葉にも繋がりますので、毎年しっかりと潅水をします。ここの立地は、段差があり乾燥しやすい場所ですから潅水は水鉢(土手)を造作して溜めるのも一つの案です。

樹勢の回復には、溜めた水分に活力剤・発根促進剤などの栄養を2回から3回くらい与えるのも大イチョウの再生に効果があります。ヒコバエは根元から沢山発生していますが、この状態はイチョウの持つ性質ですから切断しないで見守ることで充分と考えています。

以上

補足:国指定ですから、剪定するにしても許可が必要で時間が掛かります。地元の老人会で管理をされていますが会員が減少しています。いろいろな問題が発生していますので、樹木医として協力はしていくつもりです。

熊本県指定天然記念物 唐笠松 枝折れと治療報告書

令和6年9月11日

令和6年7月3日頃に、強風により大枝の亀裂部分から枝折れが発生しました。この亀裂は、5年前に確認して、今年度に治療する計画でした。この腐朽部は10年位前から亀裂が入り衰弱模様で心配していました。腐朽部は地上4.0m部分に存在しており治療困難な場所にあります。夏場でもあり、強い剪定や刈り込みは敬遠すべきです。枝折れした枝葉は、極端な衰退はまだありませんので、冬期の養生治療は注意すべきだと考えています。

冬~春期に折木部位から、切断して鋭利な刃物で切り戻し、殺菌剤を塗布して乾燥させて乾燥防止と腐朽菌予防のために人工樹皮(ラックバルサン)を厚塗り予定です。

全体的に葉の状況から生育は旺盛ですから、このままの管理養生を続けることが唐笠松を護ることに繋がると考えていますが、樹形的には不自然です。これからも腐朽部や枝葉の状態を診断しながら復元したいと考えていますが、もしも誰か何か良い方法をお持ちの方が居られれば御指導・提案をお願いします。

以上

日比谷公園の首かけイチョウ

池尻の唐笠松 枝折れ曲がり

2024.7.2

樹齢300年以上、樹高13m、幹周3.7m、枝幅30mが計測されています。樹種はアカマツで、周辺の山々に多く自生していますが、樹形は上伸性ではなく横披性の傾向があります。

2012年2月にピカス診断をしていました。診断結果は地上1.0mでの材質異常の程度は30%程度、地上4.0mの異常は1%程度でした。植栽基盤の状態は良くなく根系が浅い場所までしか生長できず高温・乾燥・強光・風力の影響を受けやすい環境です。2年前に大枝のひび割れが見つかり今年度に養生を計画していました。

養生治療計画について

アカマツは材質に粘りがありますので、冬期であれば幹の癒着が期待できますが、曲がっている大枝を切断せずに現在は様子を診ることが樹形保全には必要ではないかと考えています。新芽・新梢などはまだ萎縮していませんので、早急に幹巻・防腐剤塗布・蒸散抑制剤散布などの保護養生を施すべきと思いますが・・・。曲がっている大枝は、三脚支柱などの組み合わせで被害の拡大を防ぐことが可能で、曲がった大枝の切断は回復の見込みが亡くなった時の最後の手段とします。夏場の外科的な治療は危険ですから、このままの状態で秋口まで見守る(観察)つもりです。この作業以外に、年間管理業務もありますので例年以上に心配しています。

樹木医 今村順次

国指定天然記念物「下城の大イチョウ」の大枝折れの修復

農林水産大臣認定 第316号樹木医 今村順次

令和6年5月7日の夜7時30分ごろ、大雨で強い風が吹き荒れており南側に伸びていた大枝が折れて隣接する建物の屋根に落下しました。屋根は大破して周辺の小枝や幹にも損傷が発生していた。幸いなことに、人的被害はなく樹勢については観察して治療すれば10年くらいで回復すると考えられます。

概略

枝折れした大枝は、,根元から高さ約4.0mの所にあります。直径60㎝~70㎝で長さ10m~15m以上あり、折れた大枝の総重量は10t前後と推定しています。落下している枝・枝葉などの合計で7tを見積りしています。水揚げ時期ですから、特に重量は増加して、樹皮は剥けやすくなっていますので用心すべきです。

枝が密に広がっていますので上からゴンドラ(作業箱)を下すのは困難ですが、他の方法で安全管理を優先にして作業する方法も一つです。他に4tユニックで折れた枝に近づきチェンソーで切断します。25tクレーンで吊り上げて玉切りにして、少しずつ空地に仮置場に積み上げて処分場まで移動(搬出)します。

切断部は殺菌剤トップジンM・人工樹皮ラックバルサンや墨汁等を塗布しますが、形成層周辺や心材辺りは鋭利な刃物で処理して再生しやすい状態にします。作業ヤード内に入らないようにカラーコーンで囲み、安全管理を優先します。

対象樹木は、国道より4m~10mくらいの高台にあり乾燥しやすく湿気が少ない場所に生育していますので、地元の老人会さんたちに葉の伸長時には乾燥化が進みますので潅水は頻繁にされることをお願いします。沸騰化の時代ですから、根系だけではなく低所の根元・枝・葉まで散水されることをお願いします。今回の枝折れ被害は小さくはありませんので、養生管理は継続してお願いします。

以上